2月20日,马斯克宣布,首位接受Neuralink大脑芯片植入的患者现已康复,并且能借助思维控制电脑鼠标。与此同时,非侵入式脑机接口也拥有这项功能。两者间的竞争愈发激烈。那么,究竟哪种技术将脱颖而出?

首例人类植入康复

今年一月底,马斯克在社交平台上公布,Neuralink开发的脑机接口首次在人类身上成功应用,而且患者康复状况不错。到了二月,他进一步透露,那位患者已完全康复,并能借助思维操控电脑鼠标。这一成就引起了广泛关注,显示出侵入式脑机接口技术有了重大突破,有望为医疗等行业带来颠覆性的变革。

这个案例在脑机接口领域具有重要意义。患者得以借助这种方式恢复健康,并掌握了意识控制,为众多患者带来了新的生机。而且,手术所用的设备更加轻便,创伤也较小,这在一定程度上减少了手术带来的痛苦。

非侵入式的质疑

有人观察到,在X平台上,非侵入型脑机接口技术已能让人们仅靠思维来控制鼠标,这无需像Neuralink那样进行开颅手术来植入侵入型脑机接口。这种非侵入型技术更为柔和,不必在头骨上打孔,而是通过脑电图、核磁共振等技术手段来收集神经系统数据,其技术风险较小。

在现实生活中,非侵入式脑机接口技术已经取得了一定的进步。以游戏女主播Perri Karyal为例,她就能利用这项技术,在Xbox上畅玩《艾尔登法环》。然而,她所使用的设备并非医疗级,功能相对有限,仅能识别四种动作。从这个角度来看,尽管非侵入式技术避免了开颅手术的风险,但仍然存在一些局限性。

猴子实验情况

手术前,Neuralink在猴子身上实施了脑机接口的深入实验。实验中,有一只猴子成功用意念操控了游戏。遗憾的是,这只猴子在两年后不幸离世。据Bloomberg报道,至少有12只猴子在手术完成之后离开了这个世界。

Neuralink对此作出回应,指出他们最初在实验中使用了生命垂危的猴子。然而,这些猴子的死亡与手术操作并没有直接关系。尽管如此,猴子实验中不幸的死亡事件,还是引起了公众对侵入式脑机接口安全性的担忧。毕竟,猴子实验出现这样的结果,让我们对人类手术可能存在的风险感到难以预测。

侵入式的优势

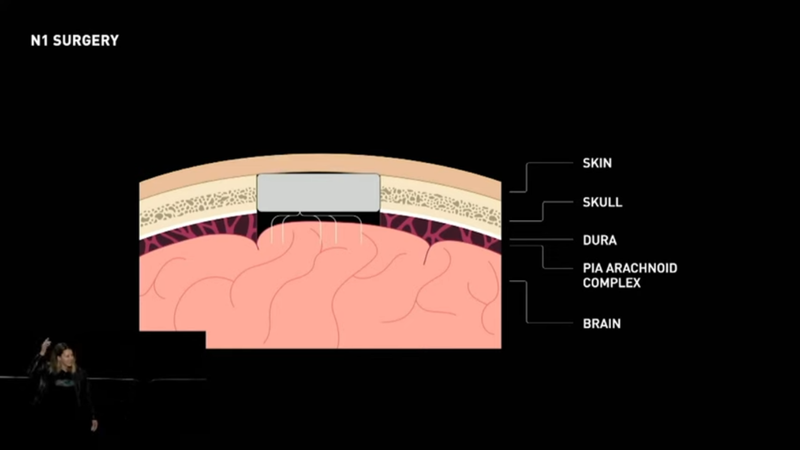

脑机接口的侵入式型号需在颅骨上开凿小洞,电极需与脑组织精确匹配,以便准确捕捉神经元释放的细胞外信号,这在医疗领域尤其复杂的情况下很有用。这种接口的电极直接与人体神经元相连,能让反应和控制更为敏捷和准确。以瘫痪患者的康复训练为例,这种侵入式脑机接口有望带来更出色的治疗效果。

面对复杂的神经系统疾病或损伤,侵入式检测能提供更精确的信息,这对于制定治疗方案大有裨益。但此类技术风险较高,且在商业化推广上面临诸多困难,还需克服众多技术和伦理方面的难题。

非侵入式的不足

脑机接口的非侵入式操作在准确性上仍有提升余地。《生物医学工程学杂志》的研究论文提到,其准确度和信息传输效率并不理想,而且输出的指令数量也相对较少。尽管“共享控制”机制能够精确控制机器人,但在执行多项任务时,它对时间的敏感度不足,且容易发生信息过载。

非侵入式技术虽然可以进行一些简单操作,诸如控制鼠标和键盘,但在处理更复杂和需要精确度的任务时,尚有许多提升空间。它所捕捉到的信号不够清晰,这直接导致了控制效果的精确度和细致度受到影响。

脑机接口前景

脑机接口技术,特别是侵入式,尽管发展潜力巨大,但潜在风险同样不可小觑。在保障安全问题上,我们还有很长的路要走。若想实现其广泛使用,必须进一步降低手术风险,同时妥善应对伦理和法律等方面的挑战。相比之下,非侵入式脑机接口技术风险较低,应用范围更广,但还需提高操作精度和细致度。

未来,这两种技术或许不会完全相互替代,而是会互相补充。针对患者多样化的需求和不同的应用场景,我们必须选择最合适的脑机接口技术。你认为是侵入式还是非侵入式脑机接口,未来更有可能拥有更宽广的发展前景?快来点赞、分享,并在评论区分享你的看法!